Una votación simbólica puede parecer poca cosa frente al colapso climático. Pero el 66 % de los parisinos acaba de elegir un modelo de ciudad que apuesta por la vida y no por la velocidad. En lugar de seguir asfaltando, optaron por desasfaltar. Por desandar el camino del automóvil como eje del progreso y comenzar a diseñar un ecosistema urbano más limpio, más humano y, sobre todo, más justo. La decisión de cerrar al menos cinco calles por barrio para convertirlas en espacios verdes y peatonales no solo es un golpe de efecto político, sino un compromiso con la neutralidad de emisiones para 2030.

Sí, 2030. No un horizonte lejano e intangible, como repiten las potencias en sus discursos de papel reciclado. París va en serio. Y lo demuestra con datos: desde 2004, redujo un 35 % sus emisiones de carbono, eliminó más de 70.000 plazas de estacionamiento y construyó más de 340 kilómetros de ciclovías. No hay retórica ahí. Hay acción, planificación y coraje político.

Anne Hidalgo, la alcaldesa que impulsó el plan, no se juega la reelección. Ya anunció que no será candidata en 2026. Lo que está haciendo no es populismo verde, es legado político. Uno que enfrenta resistencias (la derecha parisina la acusa de castigar a los conductores suburbanos y de "pintar la ciudad de verde sin pensar"), pero que está alineado con algo mucho más grande: la necesidad urgente de actuar ante el colapso climático.

Algunos gobiernos niegan el cambio climático y boicotean compromisos internacionales, mientras otros tantos presidentes deambulan entre el extractivismo renovado y la demagogia energética, las ciudades están haciendo lo que los Estados no se atreven.

Bogotá redujo el uso del auto durante la pandemia en favor de 84 km de ciclovías emergentes. Milán convirtió avenidas en bulevares para peatones. Barcelona implementó los "superblocks" para devolverle el espacio al ciudadano y bajar la temperatura urbana. Nueva York está prohibiendo vehículos en sectores de Manhattan para reducir el ruido y la contaminación. En esta nueva cartografía del siglo XXI, los municipios son el último bastión político frente al desastre ambiental.

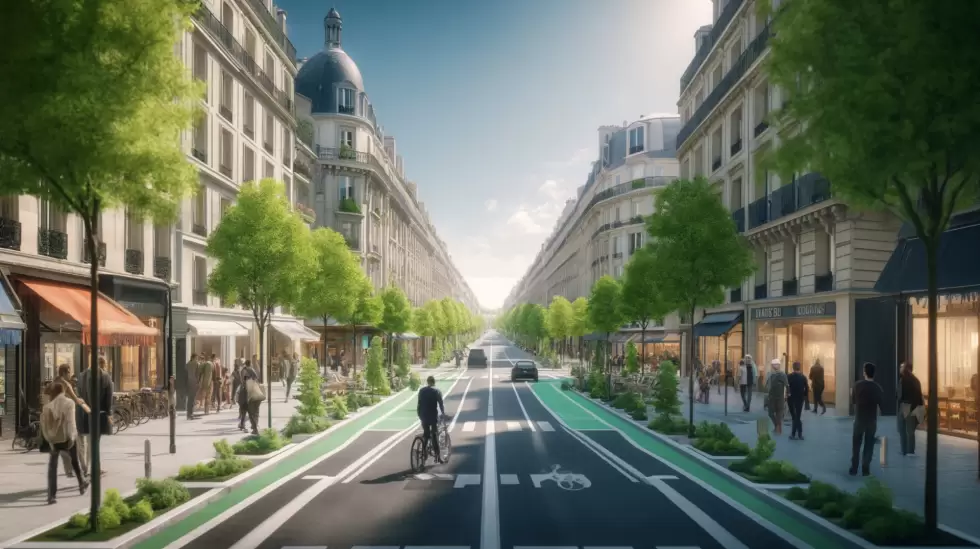

Y París, una ciudad que entendió que no hay transición ecológica sin transformación urbana, encabeza esa vanguardia. Su visión de la "ciudad de 15 minutos" no es solo un ideal estético, es una estrategia concreta para reducir emisiones, revitalizar barrios y descongestionar infraestructuras que ya no dan más.

Aquí es donde el espejo se vuelve incómodo. ¿Qué pasa si nos preguntamos qué significa todo esto para ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca o Loja? Porque si hay algo que no necesitamos, es otra importación decorativa de urbanismo europeo mal adaptado. Pero si hay algo que sí necesita con urgencia, es un plan que entienda a las ciudades como un sistema vivo, desigual, fracturado y con un potencial inmenso.

Hoy por hoy, pensar en una "ciudad de 15 minutos" en Quito suena más a sarcasmo que a utopía. Hay personas que caminan más de 30 minutos para llegar a una parada de bus. Barrios enteros donde no hay ni farmacia ni parque a menos de una hora de distancia. Urbanizaciones que se construyen sin rutas de acceso, sin hospitales, sin centros educativos. Y todo esto en una ciudad donde más del 60 % del crecimiento urbano es informal.

El problema no es que queramos parecernos a París. Es que, incluso queriéndolo, no estamos sentando las bases mínimas para que eso sea posible.

La elección en París no resuelve todo. Sus críticos tienen razón al cuestionar si las calles verdes serán accesibles a todos, o si la política solo embellece el centro mientras excluye la periferia. Pero el punto es este: al menos están haciendo algo. Y ese "algo" está respaldado por un plan de acción climática que proyecta la neutralidad de emisiones con medidas concretas: eliminación de autos a combustión, instalación de energías renovables, expansión del arbolado urbano, reducción del consumo energético.

En cambio, nosotros seguimos discutiendo si vale la pena cerrar una calle los domingos. Nos enredamos en debates ideológicos mientras los glaciares retroceden, las ciudades se recalientan y el humo de los incendios (como los que vimos este año) nos tapa el horizonte.

La lección de París no es estética. Es política y urgente. Nos recuerda que las ciudades no solo pueden, sino que deben liderar la transición ecológica, incluso cuando los gobiernos centrales renuncian a hacerlo porque los gases de efecto invernadero no preguntan quién es el presidente o el alcalde. Solo suben.

Entonces, la pregunta incómoda vuelve a sonar, más clara que nunca:

¿Qué esperamos para transformar nuestras ciudades antes de que sea demasiado tarde? (O)