El tránsito entre la adolescencia y la juventud, cuando han pasado ya algunos años, nos suele generar recuerdos especialmente felices. En esa felicidad está contenida la juventud misma, que se compone de una vertiginosa travesía por los descubrimientos, transiciones, locuras y nuevas experiencias que, al final, un día se estrellarán inevitablemente con la realidad del mundo adulto al que hasta entonces solo se lo veía de lejos y con total despreocupación.

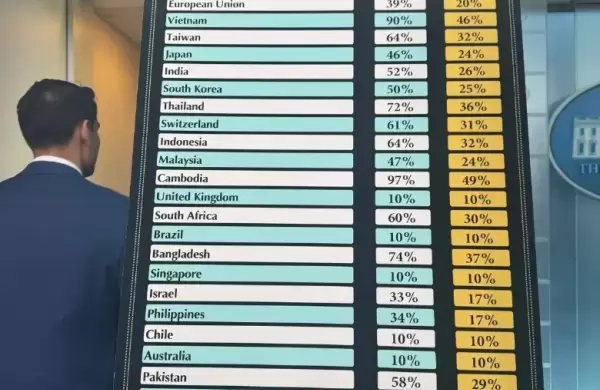

Por supuesto, como todo lo que sucede en la vida, los recuerdos tendrán una perspectiva diferente dependiendo del ángulo desde el que se los mire. Así, nunca será parecido ni tendrá el mismo efecto el recuerdo de un joven europeo de los años veinte o de los cuarenta, o el de un muchacho vietnamita de finales de los cincuenta, sesenta y setenta, con jóvenes de otros lugares y de otros tiempos.

Tampoco se parecerán los recuerdos de los jóvenes de estratos pobres o de clase media y alta en una misma nación, aunque el entorno y las circunstancias generales sean comunes para todos, normalmente las consecuencias de tales fenómenos nunca son iguales para unos y otros.

Los que fuimos adolescentes y jóvenes durante los años ochenta en el Ecuador, a pesar de las crisis que jamás superamos ni nos han abandonado nunca, y que casi siempre son las mismas tanto en lo político como en lo económico, vivimos con la sensación de que nuestro país era, en efecto, una isla de paz. Lo cierto es que en esos tiempos caminábamos por la noche y durante las madrugadas por las calles del norte de Quito y atravesábamos a pie el parque la Carolina o las zonas de La Floresta, La Mariscal, la avenida La Prensa o la avenida 6 de diciembre para regresar a nuestras casas luego de las fiestas. Hoy hacer esto durante el día resultaría suicida.

En los años ochenta los crímenes en nuestras ciudades eran eventos poco frecuentes y cuando se producían, de tanto en tanto, realmente conmocionaban a la población. Hoy los crímenes son la noticia diaria, casi exclusiva de los medios de comunicación. La irrupción en el país de un grupo armado como Alfaro Vive Carajo, que emulaba de alguna forma a los grupos terroristas de Colombia y Perú y cometió varios atentados y acciones delictivas, alteró esa sensación de paz que imperaba entonces en el Ecuador. La consecuencia inmediata se tradujo, bajo la óptica de nuestros ojos jóvenes, en la aparición de los escuadrones volantes, un grupo de élite de la Policía Nacional que fue responsable de violaciones a los derechos humanos, desapariciones y muerte de decenas de personas en su efímera vida entre 1985 y 1988. Los universitarios de esa época recordarán aún con temor como conteníamos el aliento y todos callábamos o nos paralizábamos de pronto cuando aparecía uno de esos camiones en las calles durante los festejos o reuniones al pie de licorerías, discotecas o bares. Y, sin embargo, tras esa época de violencia inusitada, todo pareció volver a la calma, o al menos eso pensábamos los crédulos jóvenes de entonces.

Durante los ochenta nuestra juventud se forjó en el barrio. Fuimos gente de callejear y de vivir a nuestras anchas en ciudades (incluso Guayaquil y Quito, las más pobladas) que eran en todavía pueblos grandes. En esa década aún no teníamos tráfico, así como tampoco teníamos teléfonos celulares ni computadoras personales ni redes sociales. La vida era más simple y relajada, sin duda, y por esas carencias tecnológicas, nuestras actividades se hacían normalmente fuera de casa.

En el norte de la ciudad de Quito, por ejemplo, los conflictos entre jóvenes se resolvían casi siempre a puñetes detrás de la tribuna de los Shyris, y después del intercambio, sin reglas escritas, pero con códigos que casi todos respetaban, allí quedaba la cosa. Y aunque los espectáculos grotescos eran aquellas fiestas desenfrenadas que se organizaban en los exteriores de la plaza de toros, a inicios del mes de diciembre, predominaba en ese lugar y en varios rincones de la ciudad una inmensa mayoría de borrachines cantarines y parranderos antes que los violentos que siempre fueron una minoría.

Tal como los jóvenes ecuatorianos de hoy y creo que como los de siempre, los de los ochenta vivimos en medio de crisis permanentes que se renovaban año tras año, década tras década, según los tiempos cambiaban. Pero lo que no vivimos en esos tiempos, me atrevo a decir que tampoco en los noventa, es el grado absurdo, brutal y desmedido de criminalidad y los niveles de violencia que se viven en el Ecuador actual.

Muchos en este punto se atreverán a detallar culpas y señalar culpables, y se referirán entre otros fenómenos al feriado bancario, a la crisis financiera, a la migración masiva de ecuatorianos, a la falta de empleo, a la inestabilidad política, al gobierno de una década fatal en la que se entregó el país a las mafias del narcotráfico o a los gobiernos sucesivos que no han podido controlar este desangre.

Pero la verdad es que, entre tantos culpables, los primeros somos los jóvenes de esas décadas pasadas que vivimos o soñamos que vivíamos en una isla de paz, y que hoy, por acción u omisión, la hemos hundido en esta pesadilla. (O)