Me pregunto si es solamente fe. Si es solamente religión. Si es esperanza, o si es, además, evasión. Si hay otros secretos resortes que animan al cucurucho que lleva cadenas, al hombre del pueblo que carga la cruz, a los que claman por el perdón, a los que cantan, a todos quienes se funden con la multitud que eleva plegarias, a los que ponen su vida en la imagen, en la oración, en la religiosidad. ¿Por qué se revive con tanta intensidad, en el Quito del siglo XXI, lo que ocurría en la Andalucía del 1500? La procesión es el escenario de una sociedad mestiza, compleja, que aún pugna por encontrarse, por reconocerse en una confusa identidad que la agobia, que no termina por perfilarse, y que prospera, escondida tras las máscaras y las túnicas.

En ese peculiar modo de ser religioso del pueblo están algunas de las claves que explican otros temas: la emotividad que marca a la política, la creencia en las soluciones llegadas desde arriba, la adhesión sin crítica. Está la esperanza final que se aferra a la vela encendida, a la oración dicha desde las profundidades secretas de la angustia. Está también el paternalismo, porque es la figura del “padre” la que labra el alma de nuestra gente: el Padre Dios, el padre cura, el “taitico”, el padre que ofrece desde el púlpito o el balcón, el que da, el que perdona o condena. El que tiene el secreto de la felicidad. Y está la orfandad. Y está el miedo a estar solo, a decidir solo, a enfrentar, a ser terriblemente libre.

La procesión es conmovedor escenario donde la comunidad -la de la necesidad y la vida- enseña un poco de su realidad. Allí se mezcla el fraile que aún lleva la batuta del poder religioso, con el cucurucho que, sin saberlo, es testimonio auténtico de la persistencia del mundo colonial, de la fuerza de la tradición, del tumulto de las creencias que se abren paso y triunfan entre la modernidad que las niega. Allí está el vendedor ambulante, el turista asombrado, la beata, el niño. Está el mundo mestizo, riendo y llorando, rezando y murmurando. Está el policía, el creyente, el observador escéptico, el curioso, el fotógrafo. El joven y el viejo. Y están las calles de una ciudad que ha visto mucho en los quinientos años que lleva como hogar, refugio e iglesia de una sociedad que se fundó sobre los dioses y los rezos que trajeron conquistadores y curas, en esa confusa batalla de culturas que es nuestra partida de bautismo.

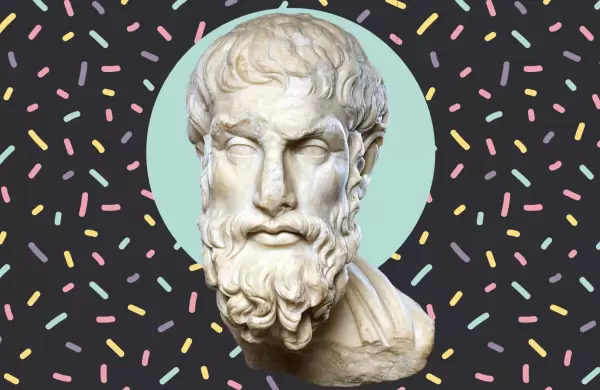

La síntesis, sin embargo, es una imagen – la de Jesús del Gran Poder- que personifica el sufrimiento, que significa, al mismo tiempo, la trascendencia, la forma de explicar lo incomprensible y de alimentar la felicidad para después. Paradoja esencial la de esta imagen de Cristo, cargado de la cruz y escarnecido, que sin embargo representa poder, gran poder, fuerza desde la derrota, que es, quizá, la forma concreta de la esperanza. (O)