El Ecuador discute sobre la posible convocatoria a una asamblea constituyente para dictar una nueva Constitución. Frente a ello, en caso de consumarse, planteo algunas ideas y sugerencias para el debate público.

Será sustancial tratar este tema con la prudencia (mientras el presidente de la República anuncia oficialmente su propuesta), responsabilidad y madurez que amerita. Esto porque la modificación de una Constitución, con mayor razón en el marco de una democracia constitucional como la ecuatoriana, es un tema medular, que puede tener implicaciones directas e indirectas sobre la vida de todos los habitantes del Ecuador.

En tal sentido, cualquier pretensión modificatoria, ya sea que se contemplen cambios menores, reformas parciales, desmembramientos constitucionales o la sustitución de la Constitución, será legítima en la medida en que no se fundamente -únicamente- en razones políticas, electorales o en intenciones refundacionales. Esto último, lejos de aportar al fortalecimiento del Estado de Derecho, de la institucionalidad y de la seguridad jurídica, terminará generando el efecto contrario.

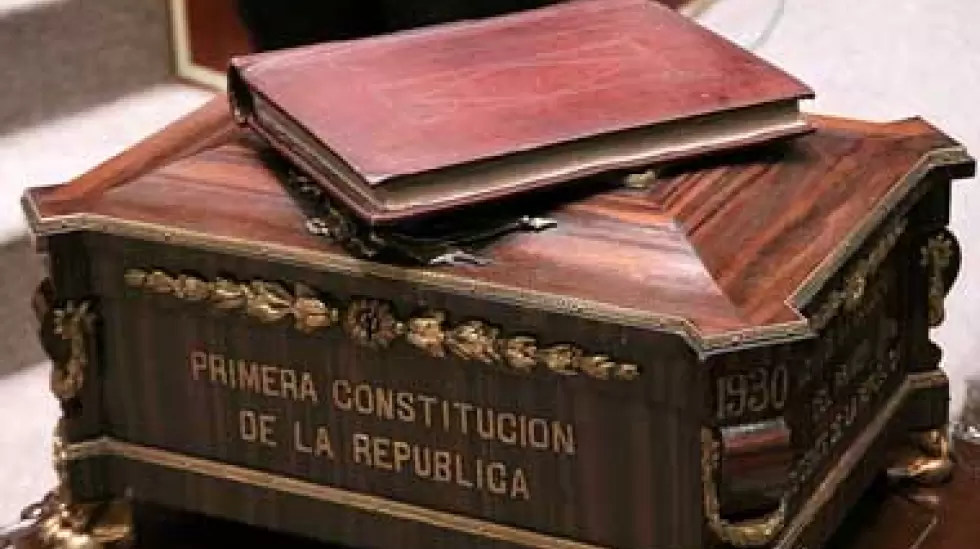

Precisamente por ello, para identificar los errores del pasado y evitar repetirlos, un ámbito esencial a considerar tanto para evaluar la pertinencia de una nueva Constitución, como para definir su contenido, es la historia constitucional ecuatoriana. Recurrir a ella permitirá también que una eventual nueva Constitución sea consecuente con los particularismos (avances y problemas) del constitucionalismo ecuatoriano. Del mismo modo, abriría una puerta de salida al círculo vicioso en el que ha incursionado históricamente el constitucionalismo ecuatoriano. Un círculo en el que hemos retomado constantemente instituciones y diseños que ya han fracasado en el pasado.

Por otro lado, si bien es importante buscar que la Constitución responda a las actuales circunstancias que vive el país -que ciertamente no son las mismas que aquellas del año 2008- también lo es que, si pretendemos que los cambios pretendidos tengan el efecto esperado, deben sustentarse en datos y evidencias comprobables, tanto para identificar los problemas como para justificar los cambios pertinentes. Se trata, en definitiva, de llevar adelante, de manera previa, un análisis de conveniencia, que involucre aspectos políticos, pero también técnicos, jurídicos, históricos y económico-presupuestarios. Esto último considerando los procesos electorales que deberán llevarse adelante en el marco de este proceso de cambio constitucional.

Por otra parte, este análisis no debería excluir el componente democrático, y la democracia en general no se reduce únicamente a la celebración de procesos eleccionarios universales (urnas). En tal sentido, la identificación de esos problemas debería ser producto de un diálogo en el que se considere la participación de los diversos actores sociales. Un proceso dialógico ciertamente complejo por las condiciones que vive el país, pero necesario en el marco de una democracia. Este diálogo deberá estar encaminado a agotar todos los esfuerzos posibles para alcanzar consensos mínimos. Del mismo modo, será sustancial para materializar este componente democrático, procurar la representatividad de diversos sectores en la composición de la asamblea constituyente, independientemente del número de representantes o del modo de elección democrática por el que opte el proponente y que analizará la Corte Constitucional en el marco de su control constitucional.

Lo dicho resultará fundamental para reducir las probabilidades de una nueva sustitución constitucional a corto plazo -usual en nuestra historia constitucional-, seguramente impulsada por quienes no fueron considerados en la discusión o no se sintieron representados en el proceso constituyente. Esto permitirá lograr un equilibrio entre la estabilidad y adaptabilidad de la Constitución a las cambiantes circunstancias sociales y políticas. Por otra parte, este proceso participativo de tipo dialógico, sustentado en la búsqueda de consensos mínimos, también evitará que la nueva Constitución se convierta en "una lista de deseos", una de las causas del fracaso de procesos constituyentes en el contexto comparado.

Desde el punto de vista del resultado, el proceso dialógico aportará a identificar las mejores vías de modificación constitucional para atender los apremiantes problemas que enfrenta el país.

Por otra parte, un proceso de sustitución constitucional, en el evento que esto se termine por concretar, deberá observar, necesariamente los límites materiales que podría enfrentar. Esto último porque en el marco de una democracia constitucional, no podríamos admitir pasivamente que la asamblea constituyente pueda hacerlo todo, asumir competencias de otros órganos y actuar sin límite alguno, aún cuando se apele, como ha sido costumbre en la historia constitucional ecuatoriana, a la justificación de "por esta última vez". Esto no obsta a que la asamblea constituyente tenga el poder suficiente para proponer al pueblo un proyecto de nueva Constitución. Por ejemplo, de conformidad con los artículos 441, 442 y 444 de la Constitución, uno de los temas que sólo podría ser tramitado a través de una asamblea constituyente y no de enmiendas o reformas parciales, es el procedimiento de reforma de la Constitución (las llaves para apertura los candados de modificación constitucional en el futuro), un tema sustancial a analizar, ya sea para clarificarlo o para modificar el modelo tripartita actual.

Una vez superado este análisis, en el evento que se concluya la conveniencia y necesidad de llevar adelante un cambio constitucional profundo a través de una asamblea constituyente, será indispensable elaborar el estatuto correspondiente, donde el proponente deberá definirse la forma como se elegirán a sus representantes y las reglas del proceso electoral. Siempre recordando que el poder constituyente no está en manos de la asamblea constituyente, sino del pueblo, este es precisamente uno de los rasgos particulares y neurálgicos del constitucionalismo democrático. A esto obedece la necesidad de contar con un referéndum aprobatorio para que sea el pueblo quien decida la aprobación o no de una nueva Constitución.

Luego de ello, en caso que el pueblo apruebe la instalación de una asamblea constituyente para dictar una nueva Constitución, el análisis deberá recaer en el proceso arquitectónico- constitucional. La forma como debe redactarse la Constitución, así como su extensión, serán muy importantes si pretendemos su eficacia y perdurabilidad en el tiempo. Esto involucra, por ejemplo, evitar incurrir en reglamentaciones extremas en las distintas normas constitucionales, pues mientras más reglamentaciones o prohibiciones existan, habrán mayores probabilidades de una modificación a corto plazo, con mayor razón si las circunstancias políticas y sociales cambian constantemente en el tiempo.

Debe procurarse, en lo posible, el uso de lenguaje comprensible, esto considerando que su destinatario es el pueblo, la ciudadanía en general. Con relación a su extensión, vale la pena señalar que nuestra Constitución vigente es una de las diez constituciones más extensas del mundo, con 444 artículos y la que más derechos reconoce por escrito, 99, esto sin contar aquellos reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos y los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que serán necesarios para su pleno desenvolvimiento.

Probablemente esto obedezca a nuestra cultura jurídica, a nuestro fetichismo normativista, a una falsa sensación de seguridad al pretender regularlo todo en una disposición normativa, asumiendo que de esta forma se solventarán los problemas sociales o que su eficacia será automática. Lo cierto es que lejos de garantizar aquello, una Constitución en extremo extensa, afecta su comprensibilidad, cumplimiento y principalmente dificulta que su propietario, el pueblo, pueda identificarse con ella. Las normas constitucionales deben tener por naturaleza una textura abierta, y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico deben ser las encargadas de desarrollarlas. En consecuencia, no podemos asumir que todo debe constar en la Constitución ni que ella reemplace a otras fuentes del derecho que integran nuestro ordenamiento jurídico.

Finalmente, y seguramente el aspecto más importante y difícil de alcanzar, con mayor razón en un país donde la Constitución se ha asimilado históricamente a un documento meramente político, identificado con un gobierno o movimiento político de turno, será asumir con madurez la relevancia que tiene la promoción permanente de educación, a todo nivel y en toda área, en cultura constitucional, cultura de respeto a la Constitución. Esto permitirá que autoridades y particulares (desde temprana edad), conozcamos el contenido de la Constitución, que asimilemos la relevancia que tiene esta norma en la democracia, en nuestro día a día. Propender a que la ciudadanía sienta a la Constitución como suya, y no de propiedad del poder de turno, que la defienda frente a los ataques que pueda sufrir. Esto será medular si lo que nos interesa es que la Constitución se erija, en la práctica, como la norma fundamental, no solo por un rango jurídico, sino porque ahí se encuentra recogido el pacto social, los acuerdos mínimos a los que hemos podido llegar como sociedad.

Lo contrario sería seguir propagando la falacia de que los problemas sociales se solucionarán con política constitucional, con la mera expedición de una norma, en este caso una norma constitucional o con permanentes refundaciones. Lo cierto es que mientras más se sustituya una Constitución, menos probable será que el pueblo la sienta suya.

Si es preciso sustituir la Constitución, hagámoslo, pero con la madurez y responsabilidad que esto amerita. (O)